NAMANYA ALFRED RUSSEL WALLACE, atau singkatnya Wallace. Pagi itu, 8 Januari 1858, langit Ternate berwarna biru kelam. Pulau kecil yang terapung di Laut Maluku menyambut seorang lelaki kurus, bermata tajam dan berambut kecokelatan.

Ia bukan saudagar rempah, bukan bangsawan yang datang dengan kapal besar, melainkan seorang naturalis Inggris, yang membawa rasa ingin tahu jauh lebih besar daripada bekal perjalanannya.

Menurut catatan Dhurorudin Mashad dalam bukunya Alfred Russel Wallace: Pencetus Teori Seleksi Alam dan Garis Imajiner Nusantara (2010), ada alasan khusus mengapa Wallace memilih Ternate sebagai tempat tinggalnya.

Pertama, karena pelabuhan niaga Ternate telah resmi dibuka pada 1854, empat tahun sebelum kedatangannya, sehingga memudahkan akses keluar-masuk kapal. Kedua, karena Ternate adalah satu-satunya kerajaan Islam yang bisa dengan tangan terbuka menerima kedatangan bangsa-bangsa Eropa.

Di dermaga, aroma cengkih, pala, dan kayu manis bercampur. Wallace menjejak tanah dengan hati berdebar. Tubuhnya sering diguncang demam malaria, namun dalam dirinya menyala obsesi: memahami hukum-hukum alam yang mengatur kehidupan di bumi.

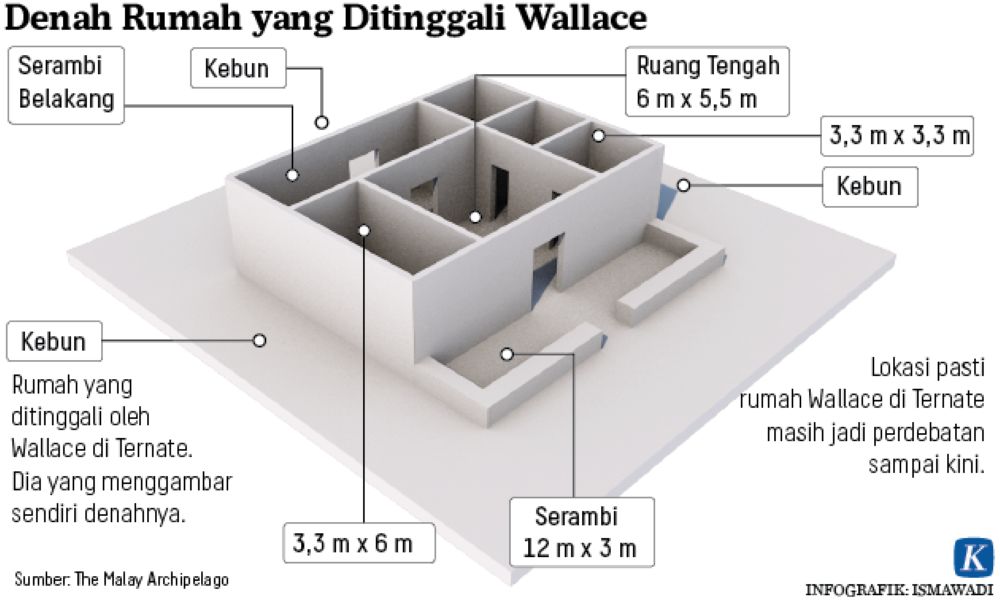

Berkat surat perkenalan dari seorang kaya keturunan Belanda, Duivenboden, ia memperoleh rumah sewa sederhana, berdinding kayu, dengan halaman belakang penuh semak dan sebuah sumur tua di sudutnya. Dari rumah kecil itulah, kelak, sejarah berdenyut.

Malam pertama di Ternate, Wallace duduk di meja kayu lapuk, menyalakan lampu minyak. Di tangannya terbuka An Essay on the Principle of Population karya Thomas Robert Malthus.

Ia membaca tentang perang, penyakit, dan kelaparan sebagai penyeimbang jumlah manusia. Lalu, seperti kilatan petir, pikirannya terbelah: bukankah hukum itu juga berlaku pada hewan dan tumbuhan?

Demam malaria membuat tubuhnya menggigil, tetapi pikirannya membara. Dengan tangan gemetar, ia menulis gagasan: hanya yang kuat yang bertahan, yang lemah tersisih.

Dalam dua malam, ia merampungkan sebuah makalah berjudul On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Type. Dari rumah kayu itu, ia mengirimkan sebuah surat kepada sahabat sekaligus pesaing jauh di Inggris, Charles Darwin.

Surat dari Ternate inilah yang berisi uraian tentang teori seleksi alam: bagaimana individu dalam satu spesies memiliki variasi, bagaimana lingkungan memilih yang paling sesuai untuk bertahan hidup, bagaimana sifat menguntungkan diwariskan pada keturunan, dan bagaimana, dalam rentang panjang waktu, perubahan itu melahirkan spesies baru.

Surat ini amat penting, karena membuat Darwin yang telah dua puluh tahun menyimpan ide serupa akhirnya bergegas menyelesaikan dan menerbitkan karya monumentalnya, On the Origin of Species (1859).

Namun Wallace tidak sendiri. Di sisinya ada Ali, lelaki Melayu dari Sarawak, yang setia menemani, merawat ketika sakit, dan ikut menembus hutan-hutan Halmahera, Bacan, Seram, Ambon, hingga Papua.

Bersama, mereka mengumpulkan ribuan spesimen: burung-burung berwarna api, kupu-kupu raksasa, dan serangga aneh yang tak pernah dilihat mata Eropa. Ali menjadi tangan kanan, sahabat, sekaligus saksi lahirnya sebuah teori besar.

Hari-hari di Ternate bagi Wallace bukan hanya soal sains. Dalam The Malay Archipelago ia menulis betapa kota kecil ini memberinya “kemewahan yang tidak biasa”: susu segar, roti hangat, ikan, daging, dan sayuran melimpah.

Di sela kegilaan mencatat spesies baru, ia menemukan kenyamanan sederhana, jauh dari hiruk-pikuk London.

Kini, lebih dari satu setengah abad berlalu, rumah yang pernah ia huni lenyap ditelan zaman. Hanya tersisa kisah tentang sebuah sumur tua, yang tiangnya masih berdiri di antara rumah-rumah di Lorong Wallace.

Beberapa peneliti, seperti Paul Winchup, menelusuri jejak itu dan menemukan sumur di persimpangan Jalan Pipit dan Jalan Merdeka, menghadap sudut Benteng Oranje. Mungkin di situlah, di ruang berlampu minyak, Wallace menuliskan surat yang mengubah sejarah ilmu pengetahuan.

Namun sejarah tidak hanya tentang Wallace. Nama Ali yang nyaris terlupakan buku-buku Barat, kembali disebut. Paul Spencer, peneliti lain, suatu kali bertanya dalam sebuah workshop di Ternate, 3 Desember 2019: “Siapa di sini yang keturunan Ali?” Pertanyaan itu menggantung, seperti misteri yang menunggu diurai.

Ternate, tanah rempah, kota benteng, pulau kecil di utara Maluku, menyimpan jejak besar dunia. Dari rumah kayu dengan sumur tua, lahirlah sebuah surat yang mempertemukan dua pikiran besar: Wallace dan Darwin.

Dan setiap kali malam turun di bawah bayang Gunung Gamalama, seakan masih terdengar bunyi pena Wallace di atas kertas, ditulis dengan tangan gemetar oleh seorang lelaki demam, yang tengah mencari jawaban tentang rahasia kehidupan. (*)

Disarikan dari Kompas.ID (9 September 2019), Cermat (3 September 2019), dan Dhurorudin Mashad (2010).

Penulis: Ruslan Sangadji

Tinggalkan Balasan